Kannte der Maler Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) etwa LSD? Nein, das gab es in den 1930er Jahren noch nicht. Aber womöglich hatte er andere

Kannte der Maler Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) etwa LSD? Nein, das gab es in den 1930er Jahren noch nicht. Aber womöglich hatte er andere  Seelentröster, die das Gemüt entgrenzen, die Formen wuchern lassen und dabei helfen, die Farbwelten zum Explodieren zu bringen. Im Gemälde „Scene aus dem Sommernachtstraum“ von 1937, gerade zu Gast in Bernried am Starnberger See, jedenfalls ergießen sich die Pigmente gleichsam in psychedelischen Strömen. Gesichter werden darin eins mit den Bäumen, oder sie zerfließen in Linien am Firmament. Der in Nazi-Deutschland verfemte ehemalige Die Brücke-Star lebte damals in Davos und hat dort bis

Seelentröster, die das Gemüt entgrenzen, die Formen wuchern lassen und dabei helfen, die Farbwelten zum Explodieren zu bringen. Im Gemälde „Scene aus dem Sommernachtstraum“ von 1937, gerade zu Gast in Bernried am Starnberger See, jedenfalls ergießen sich die Pigmente gleichsam in psychedelischen Strömen. Gesichter werden darin eins mit den Bäumen, oder sie zerfließen in Linien am Firmament. Der in Nazi-Deutschland verfemte ehemalige Die Brücke-Star lebte damals in Davos und hat dort bis  zu seinem Selbstmord nur ein Jahr später genau so eruptiv gemalt: leuchtend, schwelgerisch, ungebeugt. Allein schon der Blick in diese Farbexplosionen ist allemal die kleine Flucht ins Voralpenland wert, wo das faszinierende Kirchner-Gemälde jetzt zusammen mit nicht weniger als 50 weiteren bis Januar bleibt und den reichen eigenen Bestand des Museums der Phantasie mit Buchheims Expressionistenkollektion ergänzt.

zu seinem Selbstmord nur ein Jahr später genau so eruptiv gemalt: leuchtend, schwelgerisch, ungebeugt. Allein schon der Blick in diese Farbexplosionen ist allemal die kleine Flucht ins Voralpenland wert, wo das faszinierende Kirchner-Gemälde jetzt zusammen mit nicht weniger als 50 weiteren bis Januar bleibt und den reichen eigenen Bestand des Museums der Phantasie mit Buchheims Expressionistenkollektion ergänzt.

In der Schau geht es in erster Linie um Bilder und ihre Rahmen. Der Münchner Rahmenexperte Werner Murrer hat dieses Verhältnis in langer Geschäftstätigkeit erforscht. Für die Ausstellung „Wiederentdeckt & Wiedervereint“ hat er jetzt mit seinen Co-Kuratorinnen Rajka Knipper und

In der Schau geht es in erster Linie um Bilder und ihre Rahmen. Der Münchner Rahmenexperte Werner Murrer hat dieses Verhältnis in langer Geschäftstätigkeit erforscht. Für die Ausstellung „Wiederentdeckt & Wiedervereint“ hat er jetzt mit seinen Co-Kuratorinnen Rajka Knipper und  Katharina Beisiegel viele solche Gesamtkunstwerke des deutschen Ober-Expressionisten zusammengetragen. Kirchner nämlich hat die schmückenden Holzleisten um seine Gemälde stets selbst bemalt. Ohne Rahmen war ein Bild für diesen Künstler nicht fertig. Oft tauchten die Palettenfarben des jeweiligen Sujets nochmals an den Rändern, in den Spalten und Falzen auf, in feinen Tönen, manchmal auch in breiten Linien. Um sich auf den getreppten, profilierten oder mit Rundstäben verzierten Leisten als Besonderheit ins Spiel zu bringen. Rund 150 Bild-Rahmen-Paare von Kirchner sind insgesamt bekannt, viele tragen die typische Mischung aus Goldbronze mit abgetöntem Grün oder Blau. Eine der in kühlem Violett gehaltenen

Katharina Beisiegel viele solche Gesamtkunstwerke des deutschen Ober-Expressionisten zusammengetragen. Kirchner nämlich hat die schmückenden Holzleisten um seine Gemälde stets selbst bemalt. Ohne Rahmen war ein Bild für diesen Künstler nicht fertig. Oft tauchten die Palettenfarben des jeweiligen Sujets nochmals an den Rändern, in den Spalten und Falzen auf, in feinen Tönen, manchmal auch in breiten Linien. Um sich auf den getreppten, profilierten oder mit Rundstäben verzierten Leisten als Besonderheit ins Spiel zu bringen. Rund 150 Bild-Rahmen-Paare von Kirchner sind insgesamt bekannt, viele tragen die typische Mischung aus Goldbronze mit abgetöntem Grün oder Blau. Eine der in kühlem Violett gehaltenen Wände der Sonderschau haben die Kuratoren allein mit leeren Rahmen aus Kirchners Nachlass geschmückt – denn manchmal fehlen die vor 90 bis 120 Jahren entstandenen zugehörigen Bilder. Es war die Zeit, als von vielen konservativen Bürgern selbst für moderne Sujets lieber „neobarocke Monsterrahmen“ (so Murrer in seiner Begrüßungsrede) gewählt wurden. Und Kirchners individuelle Originalrahmen – heute ein gesuchter Schatz! – mussten in solchen Fällen dann eben weg, weil sie wohl nicht zur Wohnzimmereinrichtung der Besitzer passten.

Wände der Sonderschau haben die Kuratoren allein mit leeren Rahmen aus Kirchners Nachlass geschmückt – denn manchmal fehlen die vor 90 bis 120 Jahren entstandenen zugehörigen Bilder. Es war die Zeit, als von vielen konservativen Bürgern selbst für moderne Sujets lieber „neobarocke Monsterrahmen“ (so Murrer in seiner Begrüßungsrede) gewählt wurden. Und Kirchners individuelle Originalrahmen – heute ein gesuchter Schatz! – mussten in solchen Fällen dann eben weg, weil sie wohl nicht zur Wohnzimmereinrichtung der Besitzer passten.

Das Ölbild „Blonde Frau in rotem Kleid“ von 1932 aber (siehe Aufmacherbild sowie zwei Ausschnitte in diesem und im mittleren Absatz) ist herrlich komplett. Es stellt hier eines der schönsten Doppelpacks aus Bild und Rahmen dar. In den schlichten goldbronzierten Nadelholz-Rahmen nahm der Künstler grüne, blaue und rosafarbene „Flecken“ und Striche aus der Farbwahl des Gemäldes mit auf und führte das Motiv auf diese Weise einfach über seineen Bildrand hinaus. Wie bei jedem anderen Auftrag hatte Kirchner die Profile selbst in seinem Skizzenbuch vorgezeichnet, die rohen Leisten in Goldbronze gefasst und diese

Das Ölbild „Blonde Frau in rotem Kleid“ von 1932 aber (siehe Aufmacherbild sowie zwei Ausschnitte in diesem und im mittleren Absatz) ist herrlich komplett. Es stellt hier eines der schönsten Doppelpacks aus Bild und Rahmen dar. In den schlichten goldbronzierten Nadelholz-Rahmen nahm der Künstler grüne, blaue und rosafarbene „Flecken“ und Striche aus der Farbwahl des Gemäldes mit auf und führte das Motiv auf diese Weise einfach über seineen Bildrand hinaus. Wie bei jedem anderen Auftrag hatte Kirchner die Profile selbst in seinem Skizzenbuch vorgezeichnet, die rohen Leisten in Goldbronze gefasst und diese anschließend, in Abstimmung mit dem Gemälde, bemalt. Ein Kunstwerk hörte für Kirchner – spätestens seit er 1918 in die Schweiz emigriert war – definitiv nicht mehr mit dem Bildrand auf. Kirchners spezielle Davoser Rahmen, aber auch simplere Bretter-Rahmen sowie andere Beispiele mit Stufen, Treppen und Eckverbindungen sind an den Wänden dieser überaus sehenswerten Ausstellung natürlich genau erklärt – alpine Reinkultur! Eine tolle Schau, die danach, in veränderter Form, ans Kirchner-Museum in Davos geht.

anschließend, in Abstimmung mit dem Gemälde, bemalt. Ein Kunstwerk hörte für Kirchner – spätestens seit er 1918 in die Schweiz emigriert war – definitiv nicht mehr mit dem Bildrand auf. Kirchners spezielle Davoser Rahmen, aber auch simplere Bretter-Rahmen sowie andere Beispiele mit Stufen, Treppen und Eckverbindungen sind an den Wänden dieser überaus sehenswerten Ausstellung natürlich genau erklärt – alpine Reinkultur! Eine tolle Schau, die danach, in veränderter Form, ans Kirchner-Museum in Davos geht.

Text & Fotos © Alexander Hosch

„Wiederentdeckt & Wiedervereint. Rahmen und Bilder von Ernst Ludwig Kirchner“, Buchheim Museum der Phantasie, Bernried, bis 12. Januar 2025, https://www.buchheimmuseum.de/aktuell/2024/wiederentdeckt-wiedervereint

Werner Bätzing hat gerade eine umfassende Mensch-Umwelt-Geschichte vorgelegt. Unsere Gattung tritt darin titelgebend als ein Clan von Zerstörern

Werner Bätzing hat gerade eine umfassende Mensch-Umwelt-Geschichte vorgelegt. Unsere Gattung tritt darin titelgebend als ein Clan von Zerstörern

Werner Bätzing, Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt, C. H. Beck Verlag, 32 Euro

Werner Bätzing, Homo destructor. Eine Mensch-Umwelt Geschichte. Von der Entstehung des Menschen zur Zerstörung der Welt, C. H. Beck Verlag, 32 Euro Auf Streifzügen durch die Prosecco-Hügel lohnt sich immer auch ein Abstecher nach Possagno. Dieser am Fuße des Monte Grappa im nördlichen Veneto gelegene Ort gehört ganz und gar Antonio Canova, der 1757 hier geboren wurde. Und seit 1957 auch ein bisschen Carlo Scarpa.

Auf Streifzügen durch die Prosecco-Hügel lohnt sich immer auch ein Abstecher nach Possagno. Dieser am Fuße des Monte Grappa im nördlichen Veneto gelegene Ort gehört ganz und gar Antonio Canova, der 1757 hier geboren wurde. Und seit 1957 auch ein bisschen Carlo Scarpa.

Ganz anders die weiblichen Figuren, für die Canova eine weit poetischere Sprache fand. Die Drei Grazien liebkosen sich in einer einzigen fließenden Bewegung. Und wenn Psyche mit spitzen Fingern auf Amors Handfläche einen Schmetterling setzt, wird der Mythos mit einem Mal greifbar und lebendig.

Ganz anders die weiblichen Figuren, für die Canova eine weit poetischere Sprache fand. Die Drei Grazien liebkosen sich in einer einzigen fließenden Bewegung. Und wenn Psyche mit spitzen Fingern auf Amors Handfläche einen Schmetterling setzt, wird der Mythos mit einem Mal greifbar und lebendig. Mitte der 1950er-Jahre betraut man den 1906 in Venedig geborenen Architekten Carlo Scarpa mit dem Erweiterungsbau der Gypsotheca. Er befreit die Skulpturen, zumindest einige von ihnen, aus ihrer Totenstarre, indem er mit Helligkeit, Heiterkeit und Leichtigkeit interveniert. Seine aus den Ecken des Annex in den Raum ragenden Quaderfenster, Splitlevel und Wasserbecken lassen das Museum behaglich erscheinen – und zugleich lush wie eine kalifornische Villa. Amor, Psyche und viele andere Schönheiten baden und tanzen jetzt im Licht.

Mitte der 1950er-Jahre betraut man den 1906 in Venedig geborenen Architekten Carlo Scarpa mit dem Erweiterungsbau der Gypsotheca. Er befreit die Skulpturen, zumindest einige von ihnen, aus ihrer Totenstarre, indem er mit Helligkeit, Heiterkeit und Leichtigkeit interveniert. Seine aus den Ecken des Annex in den Raum ragenden Quaderfenster, Splitlevel und Wasserbecken lassen das Museum behaglich erscheinen – und zugleich lush wie eine kalifornische Villa. Amor, Psyche und viele andere Schönheiten baden und tanzen jetzt im Licht.

Auch Canovas kleine, expressive Terracotta-Modelle, die unerwartet modern anmuten, erhalten in neuen Holzvitrinen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Auch Canovas kleine, expressive Terracotta-Modelle, die unerwartet modern anmuten, erhalten in neuen Holzvitrinen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. In Bad Gastein tut sich was. Seit Jahrzehnten lümmeln

In Bad Gastein tut sich was. Seit Jahrzehnten lümmeln  Das Panorama ist aber auch wirklich unkopierbar. Eine tiefe Schneise für den berühmten Wasserfall hat die Natur hier geschlagen. Drumherum baut sich malerisch ein steinerner, aber auch irgendwie sehr versteinerter Ort der Belle Époque auf. Darunter scheint einem das lange Tal die Traumaussicht bis nach Hofgastein und Dorfgastein unter den Augen wegziehen zu wollen. Darüber türmen sich die höchsten Salzburger Tauerngipfel. Ganz und gar zauberhaft. Und immer noch so, als hätte man das alles hier in jener Ära vergessen, in der die radonhaltigen Wasserquellen entdeckt wurden. Damals kam das aristokratische Europa von St. Petersburg bis Madrid hierher.

Das Panorama ist aber auch wirklich unkopierbar. Eine tiefe Schneise für den berühmten Wasserfall hat die Natur hier geschlagen. Drumherum baut sich malerisch ein steinerner, aber auch irgendwie sehr versteinerter Ort der Belle Époque auf. Darunter scheint einem das lange Tal die Traumaussicht bis nach Hofgastein und Dorfgastein unter den Augen wegziehen zu wollen. Darüber türmen sich die höchsten Salzburger Tauerngipfel. Ganz und gar zauberhaft. Und immer noch so, als hätte man das alles hier in jener Ära vergessen, in der die radonhaltigen Wasserquellen entdeckt wurden. Damals kam das aristokratische Europa von St. Petersburg bis Madrid hierher.

Hohen Scharte im benachbarten Hofgastein investiert. Ebenfalls mit immer neuen Gimmicks locken Felsentherme und Alpentherme. Bars, Hütten und Hotels rüsten unermüdlich für das Wunschpublikum der Zukunft auf: jung, solvent, kosmopolitisch, urban.

Hohen Scharte im benachbarten Hofgastein investiert. Ebenfalls mit immer neuen Gimmicks locken Felsentherme und Alpentherme. Bars, Hütten und Hotels rüsten unermüdlich für das Wunschpublikum der Zukunft auf: jung, solvent, kosmopolitisch, urban. Die Boutiquehotels Haus Hirt, Miramonte und Regina etwa haben früh erkannt, dass Bad Gastein reif für junge Erlebnishungrige ist. Deshalb kommen seither ein paar Hipster aus Berlin, Moskau, Kyiv, London, Amsterdam und Kopenhagen. Für die sprechen einige der Angestellten „only english, please“, was an einem

Die Boutiquehotels Haus Hirt, Miramonte und Regina etwa haben früh erkannt, dass Bad Gastein reif für junge Erlebnishungrige ist. Deshalb kommen seither ein paar Hipster aus Berlin, Moskau, Kyiv, London, Amsterdam und Kopenhagen. Für die sprechen einige der Angestellten „only english, please“, was an einem normalen Ski-Nachmittag im März zwar ein wenig albern klingt, aber immerhin gut zum Lese-Angebot auf dem Coffeetable passt: Monocle, Wallpaper, Financial Times. Da will der Ort also hin. Gut so! Das Karma, die Speisekarten – Earl Grey Tea zu Marillen-Palatschinken – und die ersten chicen Interiors sind bereit dafür. So bereit.

normalen Ski-Nachmittag im März zwar ein wenig albern klingt, aber immerhin gut zum Lese-Angebot auf dem Coffeetable passt: Monocle, Wallpaper, Financial Times. Da will der Ort also hin. Gut so! Das Karma, die Speisekarten – Earl Grey Tea zu Marillen-Palatschinken – und die ersten chicen Interiors sind bereit dafür. So bereit.

Tagespass Ski amadé Gastein (Hauptsaison): 63,50 €

Tagespass Ski amadé Gastein (Hauptsaison): 63,50 €

Hat eigentlich noch eine:r Gedanken frei für die Feinstofflichkeit des

Hat eigentlich noch eine:r Gedanken frei für die Feinstofflichkeit des

Christy Doran, der Wahl-Schweizer in der internationalen Jazzszene, hat das wunderschöne CD-Album zu unserem Glück trotzdem fertig eingespielt. In der Zentralschweiz, im Luzerner Drums4Life Studio. Halb akustisch, halb mit E-Gitarre. Es ist ein Zukunftstraum und eine Erinnerung geworden, die Hommage an den Malerfreund. Ein paar Mal tobt er, wie man es von Doran gewohnt ist, wie Jimi Hendrix über die Saiten, rasend schnell. Fusion & Free. Viel öfter aber geht es diesmal langsam. Schwebejazz. Das ist dann ein großes Plöngen und sanftes Streicheln, alles hallt achtsam, mäandert bedächtig, wird sanft gepickt oder klingt leise nach.

Christy Doran, der Wahl-Schweizer in der internationalen Jazzszene, hat das wunderschöne CD-Album zu unserem Glück trotzdem fertig eingespielt. In der Zentralschweiz, im Luzerner Drums4Life Studio. Halb akustisch, halb mit E-Gitarre. Es ist ein Zukunftstraum und eine Erinnerung geworden, die Hommage an den Malerfreund. Ein paar Mal tobt er, wie man es von Doran gewohnt ist, wie Jimi Hendrix über die Saiten, rasend schnell. Fusion & Free. Viel öfter aber geht es diesmal langsam. Schwebejazz. Das ist dann ein großes Plöngen und sanftes Streicheln, alles hallt achtsam, mäandert bedächtig, wird sanft gepickt oder klingt leise nach.

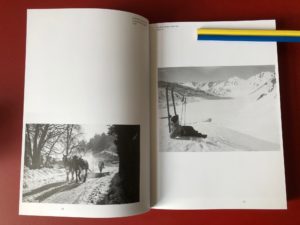

Für Vincenzo Vicari konnte das 20. Jahrhundert gar nicht rasant genug voranschreiten. Gegenüber jeder technischen, medialen und kommerziellen Neuheit war der Luganer Fotograf aufgeschlossen. So experimentierte Vicari (1911 – 2007) früh mit Luftfotografie und fühlte sich von der Leidenschaft für sein Metier vollends ergriffen, wenn er hoch oben eine Kamera gegen die Luft pressen musste, weil er gezwungen war, „sich beim Fotografieren mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug zu lehnen“.

Für Vincenzo Vicari konnte das 20. Jahrhundert gar nicht rasant genug voranschreiten. Gegenüber jeder technischen, medialen und kommerziellen Neuheit war der Luganer Fotograf aufgeschlossen. So experimentierte Vicari (1911 – 2007) früh mit Luftfotografie und fühlte sich von der Leidenschaft für sein Metier vollends ergriffen, wenn er hoch oben eine Kamera gegen die Luft pressen musste, weil er gezwungen war, „sich beim Fotografieren mit dem Oberkörper aus dem Flugzeug zu lehnen“. Außerhalb des Tessins ist Vicari noch wenig bekannt, was sich mit der ersten großen monografischen Ausstellung im MASILugano gerade ändert. Dass sich diese Schau nur virtuell besichtigen lässt, macht die begleitende Publikation umso relevanter: Ein handlicher Katalog, der mit 190 meist unveröffentlichten Aufnahmen, überwiegend in Schwarz-Weiß, eine Exkursion durch die Bildwelt dieses vielseitigen Chronisten unternimmt.

Außerhalb des Tessins ist Vicari noch wenig bekannt, was sich mit der ersten großen monografischen Ausstellung im MASILugano gerade ändert. Dass sich diese Schau nur virtuell besichtigen lässt, macht die begleitende Publikation umso relevanter: Ein handlicher Katalog, der mit 190 meist unveröffentlichten Aufnahmen, überwiegend in Schwarz-Weiß, eine Exkursion durch die Bildwelt dieses vielseitigen Chronisten unternimmt.

Michele De Lucchi hat, wie schon öfter zuvor, im abgelegenen Sommerstall übernachtet. Der Architekt und Designer ist extra vom Lago Maggiore

Michele De Lucchi hat, wie schon öfter zuvor, im abgelegenen Sommerstall übernachtet. Der Architekt und Designer ist extra vom Lago Maggiore  Auf dem Zirmerhof, der in der fünften Generation von Josef Perwanger geführt wird, verbinden sich die Annehmlichkeiten eines kultivierten Hotels, in dem seit Jahrzehnten Nobelpreisträger, Staatsoberhäupter, Literaten und Künstler urlauben, mit einer Drama-Aussicht. Man genießt permanent das Panorama der Dolomitenkette und die Spaziernähe der Bletterbachschlucht, deren marshafte Gesteinsformationen zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Die Bauherren wünschten sich nur, dass regionale Motive und das Vaia-Holz vorkommen. Sonst hatte De Lucchi Carte Blanche.

Auf dem Zirmerhof, der in der fünften Generation von Josef Perwanger geführt wird, verbinden sich die Annehmlichkeiten eines kultivierten Hotels, in dem seit Jahrzehnten Nobelpreisträger, Staatsoberhäupter, Literaten und Künstler urlauben, mit einer Drama-Aussicht. Man genießt permanent das Panorama der Dolomitenkette und die Spaziernähe der Bletterbachschlucht, deren marshafte Gesteinsformationen zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Die Bauherren wünschten sich nur, dass regionale Motive und das Vaia-Holz vorkommen. Sonst hatte De Lucchi Carte Blanche. heute lieber den Weg der Nachhaltigkeit ein. Statt der bunten Marmor-, Resopal- und Laminat-Orgien von damals, mit deren Tischen und Lampen (die Zeichnung rechts) er es schon als 35-jähriger in die Sammlung des New Yorker MoMA geschafft hat, setzt er für seine skulpturalen Möbel heute durchgehend feinstes Walnussholz ein. Für die sechs neuen Suiten und Maisonettes (samt eines großen Kaminfeuersalons über zwei Etagen für Family &

heute lieber den Weg der Nachhaltigkeit ein. Statt der bunten Marmor-, Resopal- und Laminat-Orgien von damals, mit deren Tischen und Lampen (die Zeichnung rechts) er es schon als 35-jähriger in die Sammlung des New Yorker MoMA geschafft hat, setzt er für seine skulpturalen Möbel heute durchgehend feinstes Walnussholz ein. Für die sechs neuen Suiten und Maisonettes (samt eines großen Kaminfeuersalons über zwei Etagen für Family &  Friends) fanden sage und schreibe 127 Variationen von Tischchen, Stühlen, Sesseln, Schränken – viele extra entworfen – Verwendung. Sie wurden von De Lucchis Experimentierlabor Produzione Privata, das sein Sohn Pico leitet, nach Maß gefertigt. Dazu kamen Teppiche, Armaturen, Türgriffe, Spiegel und Lampen aus vorhandenen Linien.

Friends) fanden sage und schreibe 127 Variationen von Tischchen, Stühlen, Sesseln, Schränken – viele extra entworfen – Verwendung. Sie wurden von De Lucchis Experimentierlabor Produzione Privata, das sein Sohn Pico leitet, nach Maß gefertigt. Dazu kamen Teppiche, Armaturen, Türgriffe, Spiegel und Lampen aus vorhandenen Linien. „Es gibt keine Verbindung zwischen den neuen Häusern und Memphis“, sagt De Lucchi später im Interview nach längerem Nachdenken. Aber ich habe diese Zeit der Provokationen sehr geliebt“. Heute gehe es um Anderes, meint der 68-Jährige. Er verweist etwa

„Es gibt keine Verbindung zwischen den neuen Häusern und Memphis“, sagt De Lucchi später im Interview nach längerem Nachdenken. Aber ich habe diese Zeit der Provokationen sehr geliebt“. Heute gehe es um Anderes, meint der 68-Jährige. Er verweist etwa auf die in jedem der neuen Gästeräume dominiernden Armlehnsessel. „Von deren Holz wird man geradezu umarmt, wenn man darin sitzt“. Es gibt auch noch einen mystischen, fast Dada-haften Moment in einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Stube: Als Michele De Lucchi plötzlich wie ein Freimaurerlogen-Vorsitzender aus einer Holzbox, die aber wie eine kleine Schatztruhe aussieht, kleine Hölzchen nimmt und sie charmant verteilt. Sie tragen ein Siegel und erinnern an die nach De Lucchis Einschätzung leider im Verschwinden begriffene Generation italienischer Designstudios, die am liebsten limitierte kunsthandwerkliche Preziosen schaffen. So wie Danese, Dino Gavina – oder seine eigene Produzione Privata.

auf die in jedem der neuen Gästeräume dominiernden Armlehnsessel. „Von deren Holz wird man geradezu umarmt, wenn man darin sitzt“. Es gibt auch noch einen mystischen, fast Dada-haften Moment in einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Stube: Als Michele De Lucchi plötzlich wie ein Freimaurerlogen-Vorsitzender aus einer Holzbox, die aber wie eine kleine Schatztruhe aussieht, kleine Hölzchen nimmt und sie charmant verteilt. Sie tragen ein Siegel und erinnern an die nach De Lucchis Einschätzung leider im Verschwinden begriffene Generation italienischer Designstudios, die am liebsten limitierte kunsthandwerkliche Preziosen schaffen. So wie Danese, Dino Gavina – oder seine eigene Produzione Privata. Die „Häuser der Wiese“ sind Refugien des Stils, die in ihrer Einzigartigkeit gleichermaßen an die Vergänglichkeit unserer schwerst gefährdeten Natur wie an die Kostbarkeit eines s

Die „Häuser der Wiese“ sind Refugien des Stils, die in ihrer Einzigartigkeit gleichermaßen an die Vergänglichkeit unserer schwerst gefährdeten Natur wie an die Kostbarkeit eines s ubtil betriebenen Holzhandwerks erinnern. Das Traditionshotel Zirmerhof mit seinen riesigen Wäldern, den frei lebenden Hochlandrindern und dem Grauvieh war für diese zwei Skulpturen in der Landschaft genau der richtige Landeplatz.

ubtil betriebenen Holzhandwerks erinnern. Das Traditionshotel Zirmerhof mit seinen riesigen Wäldern, den frei lebenden Hochlandrindern und dem Grauvieh war für diese zwei Skulpturen in der Landschaft genau der richtige Landeplatz.

Egal wie man in Turin landet – per Flugzeug, Auto oder Zug: Der Weg von München aus ist immer voller Alpenberge. Denn diese Stadt liegt noch näher an den weißen Riesen als München. Und 30 Kilometer westlich, schon in Richtung Sestriere, Aostatal oder anderer Turiner Haus-Skiberge, versteckt sich in den Hügeln ein Backsteinschloss von Filippo Juvarra, das nie fertig wurde. Der Grund: Es war so versailleshaft teuer, dass selbst die Herrscher von Savoyen am Ende nicht mehr zahlen konnten. Die Gipfel dahinter ragen davon unbeeindruckt seit 200 Jahren hoch. Gigantisch nah.

Egal wie man in Turin landet – per Flugzeug, Auto oder Zug: Der Weg von München aus ist immer voller Alpenberge. Denn diese Stadt liegt noch näher an den weißen Riesen als München. Und 30 Kilometer westlich, schon in Richtung Sestriere, Aostatal oder anderer Turiner Haus-Skiberge, versteckt sich in den Hügeln ein Backsteinschloss von Filippo Juvarra, das nie fertig wurde. Der Grund: Es war so versailleshaft teuer, dass selbst die Herrscher von Savoyen am Ende nicht mehr zahlen konnten. Die Gipfel dahinter ragen davon unbeeindruckt seit 200 Jahren hoch. Gigantisch nah.

York Times zusammen 600 Millionen Euro wert sein sollen. Darunter finden sich – auf vier Etagen und 400 Quadratmetern – bestens gesicherte Goldgrundtafeln der frühen Renaissance, Werke von Renoir, Dutzende Arbeiten von Boccioni, Severini, Morandi, de Chririco, Fontana und auch gleich noch von Kandinsky, Klee und Picasso. Aber kaum verlässt der Gast

York Times zusammen 600 Millionen Euro wert sein sollen. Darunter finden sich – auf vier Etagen und 400 Quadratmetern – bestens gesicherte Goldgrundtafeln der frühen Renaissance, Werke von Renoir, Dutzende Arbeiten von Boccioni, Severini, Morandi, de Chririco, Fontana und auch gleich noch von Kandinsky, Klee und Picasso. Aber kaum verlässt der Gast  diese Pracht und steht, davon noch ganz benommen, im Garten, übernimmt sofort wieder die alpine Gipfelsilhouette das Regiment, die hier als ständige Dramakulisse funktioniert.

diese Pracht und steht, davon noch ganz benommen, im Garten, übernimmt sofort wieder die alpine Gipfelsilhouette das Regiment, die hier als ständige Dramakulisse funktioniert. Im Nid d´Aigle, dem Adlernest hoch über der Côte d´Azur, lässt Patrick auf alpinen 420 Metern zum Rosé eine Socca servieren, den typischen Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl, mit kleinen mediterranen Spezialitäten darauf gebreitet – Salade Nicoise, mit Spinat gefüllte Babycroissants, Gambas.

Im Nid d´Aigle, dem Adlernest hoch über der Côte d´Azur, lässt Patrick auf alpinen 420 Metern zum Rosé eine Socca servieren, den typischen Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl, mit kleinen mediterranen Spezialitäten darauf gebreitet – Salade Nicoise, mit Spinat gefüllte Babycroissants, Gambas.  Korsika. Agaven, Aloen, Palmen, Kakteen aus Neuseeland, Süd- und Mittelamerika wurden damals von Jean Gastaud, dem Schöpfer des berühmteren Nachbargartens von Monaco angepflanzt, eine superbe botanische Kollektion von Sukkulenten, die zwischen 15 später installierten Mädchenskulpturen heranwachsen. Wüstenpflanzen, darunter das Meer und die drei Corniches, links Monaco, rechts das Cap Ferrat. Wunderschön und äußerst bizarr. Der Kater ist aber wegen der interessanten Mahlzeiten umgezogen. Alexander Hosch

Korsika. Agaven, Aloen, Palmen, Kakteen aus Neuseeland, Süd- und Mittelamerika wurden damals von Jean Gastaud, dem Schöpfer des berühmteren Nachbargartens von Monaco angepflanzt, eine superbe botanische Kollektion von Sukkulenten, die zwischen 15 später installierten Mädchenskulpturen heranwachsen. Wüstenpflanzen, darunter das Meer und die drei Corniches, links Monaco, rechts das Cap Ferrat. Wunderschön und äußerst bizarr. Der Kater ist aber wegen der interessanten Mahlzeiten umgezogen. Alexander Hosch